周末很冷。气温据说有零下十五度,下午偶然出门,路上冰雪未尽,背阴处风吹得脸上生疼。回来后再不要出门,窝在床上翻泉麻人的《东京昆虫物语》。这是本讲东京昆虫的小书,多讲他小时候或后来生活中所见的普通昆虫,蝴蝶、蝉、蜻蜓、甲虫之类的。作者说:“在难以入眠的夜晚,我常常会回想起那些浮现在记忆底层的儿时情景:马路上奔跑的老式公车、巷子里用泵汲水的水井、和室里左右转动的电风扇……在这些浮世风景中,不时闯入许多各式各样的小昆虫。”又云:“我最喜欢那些出现在街道或者生活场景中的昆虫。好比一到夏季,在没什么特别的电线杆上,总会有爷蝉在鸣叫着。就这样,电线杆与爷蝉,两者的搭配很美。”因为出现在人的生活中,所以倍感亲切吧。在讲述遇见昆虫的经历时,顺便也说明昆虫容易出现的时间(幼虫和成虫期)、地点(如草原、山林、河流)和喜欢依附的植物等,篇幅短小,语言朴淡。我不是个昆虫爱好者,读起来却也觉得很有意思。

《天牛和无花果树》一篇里,说起小时候后面人家的院子里种着无花果树,年年夏天,树枝上都可以看到黄星天牛和星天牛。我的关于天牛的记忆却和柳树有关。十多岁的炎夏,大坝子里水晒枯了,露出塘底成片的碎石子来。我们小心翼翼跳过晒得发烫的石子,去到塘中间一小片柳树下玩。几个男孩子在柳树上捉到天牛,炫耀给我们看。天牛的叫声十分尖锐,六条腿蹬在手指上,记得很有力。后来看见文后的图谱,星天牛的“生态习性”下写着“吃柳树、白杨树等行道树或无花果树、柑橘等果树”,那么我的少年记忆并非出于偶然了。记忆里天牛的样子正与星天牛相仿,修长健硕,通体闪着光泽的黑色,有许多白点。

江南的农村有什么昆虫呢,春天里最引人注目的大约是土蜂。很少有放蜜蜂的人,油菜花和紫云英花盛开的时候,嘤嗡盘旋在花田里的,只有看起来拙笨得很的土蜂。那时村里大多人家还是黄泥夯就的土墙,土蜂就在向阳一面的墙上挖洞作窠。洞口圆圆的,里面是笔直的一道。太阳很好,土蜂在花气里飞了一遭,拖着很肥的小屁股,爬回小洞里歇憩。我们站在墙边守着,看见一只土蜂飞进去了,就伸一根小树枝进去掏掏掏,一面用一只绿色的空酒瓶抵着洞口,等那只倒霉的土蜂躲不住了跑出来的时候,一下把它拔到酒瓶里去。这个游戏失败的时候很少,不知道是因为它本来就不够灵活,还是被树枝捣昏了头。很快瓶子里聚了七八只毛茸茸黄褐的蜂子,缓缓沿瓶底和瓶壁爬着,发出嗡嗡的声响。小孩子隔着玻璃瓶看它们,渐渐蜂子便爬不动,于是把酒瓶口磕在地上,轻轻把它们磕出来,进屋去了。

栽过秧后,过一阵子能看到透明的青蛙卵,一蓬一蓬浮在田水里,每颗中间一粒黑籽。我们去上学,看见了总要蹲下来用手去捞起来看看仔细。大人吓唬我们不要去手去捞,说捞过青蛙籽(我们读若kánbā,或hánbā),就会得“青蛙气”(腮腺炎)。得了“青蛙气”的小孩子,腮肿得老高,要到小飞子爷爷家求治。站在大门背后,在暗影里看小飞子爷爷一手拿墨汁,一手拿一枝枯毛笔,往毛笔上哈气,一面念咒,一面往腮上画符,直到把腮画成一个墨色的大圆粑粑。我小时候常见到小孩子带着这样一个大圆黑粑走在路上,心里很羡慕,想自己也有机会去画一个。然而却又害怕起来,再看到青蛙籽,只敢用棍子挑挑,又丢回田里。很快青蛙籽变成黑色的蝌蚪,田里一群一群游。小蝌蚪的身体很软,它们游得很慢,不大灵活,很容易就掬上几颗。离了水,无力地在手上扭几下,就伏着不动了,很乖巧的样子。我们看一看,又把它扔回去了。其后稻田密实起来,小蝌蚪们渐渐褪去尾巴,变成绿皮白肚的青蛙样子,大概就蹦去水塘和稻田之间两栖去了吧。夜里听到青蛙最初的鼓噪,就知道夏天是真的到了。木头窗户上钉的薄膜换成绿纱窗,夜里吹进来的风很温很软。

渐渐田埂和场基上蠓蚋成阵。蠓子是一种很小的虫,太阳黄黄的还没有落下去,田埂上就舞起一团一团蠓子的黑点。它们飞得很低,也不知避让,人牵着牛回家的时候,就一路穿过蠓阵回去,时不时有一两只不识路的撞进鼻孔或嘴巴里。牛一左一右甩着尾巴。蜻蜓在傍晚盈盈飞来,它们也许是吃蠓子。我们把小桌搬到门外,或者把两条长板凳拼在一起做桌子,就着天光吃晚饭,身边总要盘旋过几只。要下雨的傍晚,空气滞沉,蜻蜓飞得尤其低而且多,成群成阵,压在头顶。蜻蜓是很美的昆虫,谁小的时候没有蹑手蹑脚屏声敛气去捉过一只蜻蜓呢?对照泉麻先生书中的图画,我认出小时所见的,大约多是薄翅蜻蜓,翅膀呈焦糖般的黄色,腹部背面微红。它的个头比红蜻蜓要大,颜色也略淡一些。每到蜻蜓成片的时候,我们就拿起阶檐上竹枝绑的大扫把,在场基上狼奔豕突,用扫把扑蜻蜓。蜻蜓们很灵巧,没扑几下,就散得只剩下一两只,很稀疏地飞着,隔了好一会儿,才慢慢又低飞下来。

很热的晴天午后,偶尔在塘埂边能看到红蜻蜓,颜色绯红,轻轻点在一截蒿草杆子上。红蜻蜓那么美,又那么少见,每回见到时,心都要激动得狂跳起来。然而轻手轻脚捉到黄蜻蜓的时候还有,至于红蜻蜓,却是一回也没有过。它太灵敏了。有时候也有一种很大的大蜻蜓,背上隐隐现着钢蓝颜色,尾巴微微勾下去。它很像一只战斗机,稳稳地从池塘上飞走了。

最容易捉到的是纤细的豆娘,有各样颜色,最常见的大约是一种薄薄褐翅的,尾巴尖上一点蓝,轻轻挂在塘埂边的禾本科植物上。它们几乎是用手轻轻一捏就捉到的。因为那么纤细乖巧,捉到后看一看沙沙泛着蓝光的眼睛,不知道再拿它怎么办,也就放走了。我小时候看田螺姑娘的故事,很是向往,不知道为什么每次看见豆娘,都觉得它很像田螺姑娘。

小学四年级的清明,在去泾县的路上,遇见一只异常美丽的黑蜻蜓。在几字岭山脚下的水沟旁,它翩然停在一枝野蔷薇的枝子上。全身纯黑,薄薄翅膀在阳光下折射出一种近于翡翠蓝的微光。就好像在太阳底下看黑色钢笔字看久了,字会变成蓝色一样。我惊奇地看着它,并不想去逮,它却停了好一会,我忍不住生出捉来细看的心,然而手一伸,它就飞走了。后来的几年,春夏间偶尔骑车去泾县,在山路的水沟边有时还能看见它们。再后来似乎就再也没见过了。泉麻先生的书里提到“黑翅珈蟌”,看着图片觉得很像。他说在日本过去人们认为“黑翅珈蟌”是神佛的使者,所以也称为“神明蜻蜓”或“佛祖蜻蜓”,很多地方都流传说不可以捉它。那种纯黑中透露一点诡异的美感,跟“神明蜻蜓”这种称呼是很搭的吧。

天黑以后,有时有从田埂上飞到人家门口来的萤火虫。即使在乡下,见到萤火虫也是很欣喜的事情。它落在竹凉床上,立刻被我们“啪”地用扇子打下来了。笼到手中,把眼睛贴到两手之间的缝隙里看,它的腹部还明灭着微光。有时候追着萤火虫跑,跑到家门前的塘埂上,萤火虫停在白茅狭长的叶子上,人却犹豫着不敢再往前走,怕遇见蛇,站着看一看,就走回去了。

梅雨霖淫不止的时候,土墙的墙角有时会生百足虫。粗粗的一条,背上是褐色与黄色交错的环纹,很多很多的细脚,想来令人头皮发麻。我们称百足虫为“胳板骚”,大概是指它有狐臭一样的骚味。自家中土屋推倒建成楼房以后,很多年没有见过这种令人不快的虫子了,两年前初夏,一日雨止后和一君去爬紫金山,在天文台往上的树干上,几乎触目即是此物。一君心怀宽厚,犹很有兴味地指给我看,我则不寒而栗,竭力目不斜视,爬到山顶,换了人多的另一条路下来,才缓过来。容易在雨后出现的另一种动物是四脚蛇,小学有一年去很远的山中摘茶,途遇大雨,进退两难,最后终于还是冒雨走到茶山。渐渐雨霁,看茶人不知躲去何处,我们自往坡上摘茶,茶树间积着旧年的落叶,有很多四脚蛇倏尔爬过,却并不怎么可怕。村里常见的只是水蛇,有毒的赤练蛇只在大人口中听说过。夏天清早放牛的时候,常常可见附近水塘里忽然起一道涟漪,仔细看过去,是一条水蛇被惊到,从田埂上溜进塘里,游走了。

大约是读初中那几年,田埂上多一种花蜘蛛,约有蚕豆大小。这种蜘蛛织出的网也很大,除透明部分以外,有几个地方还会呈现折线型的白色,很令人害怕。它常常把网织在白茅高高的叶子之间。放牛时忽然一下子看见它趴在那里,浑身的花纹散发出一种说不出的可怕气息,总是要心猛往上一提。看见它我就立刻不敢再停留,匆匆地把牛牵到下一条田埂。

渐渐稻穗黄熟,坠下头来,田里成片的蝗虫。尖头的蚱蜢也有,终不及蝗虫多。割稻的那一天蝗虫们纷纷逃亡,到处振翅乱扑,有的就扑到人的身上,随随便便被捉住灭了口。大多的蝗虫都是飞蝗,个头颇大,肢体青绿,褐色的翅膀拉开来,可以看见羽翼里淡绿的折叠部分。后来我读《诗经》,读到“螽斯羽,振振兮”,想象里都是飞蝗绿色的折翅。那时还常常可以看见一只大蝗虫背着一只小蝗虫,我总以为是蝗虫妈妈背着蝗虫儿子一起,看见泉麻先生在书里写到负蝗,才意识到那大约就是雌性负蝗背着体型较小的雄性负蝗。割稻时,田里还有许多土黄色的小青蛙一跳一跳,小蜘蛛也匆匆奔逃,它们颜色淡黄,背上总是背一个圆圆的包。电视机在村子上还没有普及的时候,夏天晚上常有人家把电视搬到外面,村里人各自端了板凳竹椅来看。常常有蝗虫飞过田埂,飞过水塘,扑到荧荧发光的电视屏幕上。很快被小孩子一手扣住了,捉在手里。他一边看电视,一边把它扯碎。蝗虫的头被扯断时,嘴里会吐出黑色的汁液。

也许从前蝗虫真是太多了。

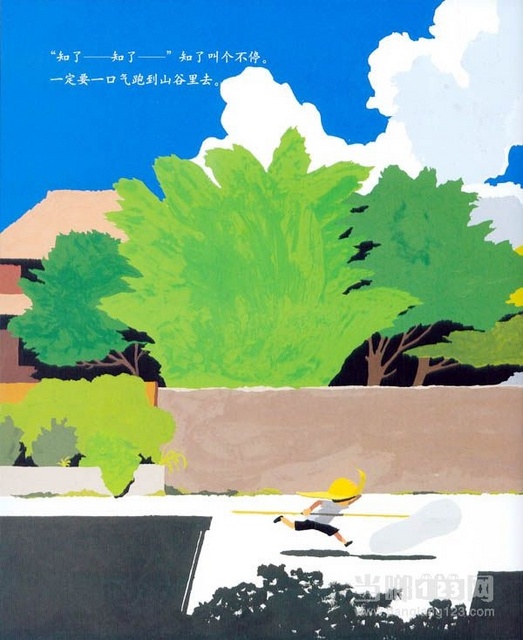

泉麻先生的书里,唯一使人感觉轻微不适的,是他与昆虫有关的记忆几乎总与“采集”有关。即使是轻叹着,因为钢筋水泥建筑的扩张,许多从前常见的昆虫已经越来越少遇见了,也还是灵巧地挥舞捕虫网,去捕捉那只昆虫。昆虫爱好者的收集癖,果然不是常人所能理解的吧。尤其是写到小时候最喜欢大锹甲和独角仙,盛夏里捉到一二十只甚至三四十只独角仙,放在饲养盒里养着,让它们彼此“相扑”,或把花白点金龟和锹甲放到一起,看锹甲用大颚咬破花白点金龟的肚子,是近于残忍的事了。矛盾的是,小的时候,我也曾亲手撕扯过许多蝗虫。我很喜欢的一个儿童绘本,秦好史郎的《夏日的一天》,讲的也是一个捕捉昆虫的事。哥哥不在家的午后,弟弟举着长长的白色捕虫网,跑进盛夏的炎光里。跑过门前的牵牛花架,跑过人家的庭院,跑过海边,跑过铁路,跑过大片绿色的村田,夏大的大云始终跟着,小小的人在地上投下短短的影子。一定要一口气跑到山里去啊,跑进神社红色的大门,跑上高高的台阶,终于到了大树下。小小的个子始终够不到高处,费尽周折,终于在跌倒的瞬间捉到了黑得发亮的大锹甲。故事里充满夏天汹涌的阳光和声音,浓烈的白和绿,还有忽然而至的大雨,“淋成了落汤鸡,我才不在乎呢。因为,你看啊……”

那么美丽啊,少年的锹甲,和傍晚漫天红黄的云霞。都离得很远了,就像我想起少年的夏天,风里干涸的水塘,柳树下的水牛和孩童,天牛拼命发出的尖锐声响。

发表评论